Geschrieben von Nina Gorgus am 3. Januar 2008 12:40

Titel wie Plakat wirken schwerfällig und machen nicht wirklich neugierig auf die Ausstellung Reisen und Entdecken. Vom Sepik an den Main. Doch ein Besuch im Frankfurter Museum der Weltkulturen lohnt sich, da das Museum nicht nur Teile der Südsee-Sammlung vorstellt, sondern auch das Forschen, Sammeln und Dokumentieren im Museum selbst thematisiert. Der Sepik ist ein Fluss in Papaua Neuguinea. In den 1960er Jahren reisten Wissenschaftler des Frobenius-Institut in das Flussgebiet, um für das Frankfurter Museum Objekte wie Ahnenfiguren, Rednerpulte, Malereien auf Palmblattscheiden zu sammeln. Die Ausstellung vollzieht die Reise nach, verfolgt den Weg der Forscher und der Objekte ins Museum und stellt zugleich die dort vorgefundenen Lebensformen aus verschiedenen Perspektiven vor. Es geht in der Hauptsache um den Alltag der dort lebenden Frauen und Männer, aber auch um den Weg der Objekte: vom Sepik an den Main und innerhalb des ethnologischen Museums, vom Zeugnis/Dokument zum Kunstobjekt. Die Objekte sind frei aufgestellt; die Inszenierung soll an die 1960er Jahre erinnern. So begegnen uns am Anfang Dioramen und Großfotos, während am Ende eine Kunstgalerie steht. Ähnliche Objekte werden ganz im Trend der Zeit nun als Kunstobjekte präsentiert. Wer gerne wissen möchte, wie ein Objekt ins Museum kommt und was damit passiert, kommt voll auf seine Kosten. Ein kleines Heftchen gibt über die Gebrauchs- und Kultgegenstände der SepikbewohnerInnen Auskunft. Für Kinder gibt es ein schön gemachtes Entdeckerhandbuch, das man auch als Erwachsene mit Gewinn durchblättert.

Die Ausstellung ist noch bis Mitte Oktober 2008 zu sehen.

Geschrieben von Nina Gorgus am 23. Dezember 2007 11:49

Im San Francisco Museum of Modern Art läuft die Ausstellung Take your time des isländischen Künstlers Olafur Eliasson. Da der Weg dahin doch etwas weit ist, kann man hier schon mal den Künstler über seine Arbeiten reden sehen und hören sowie Besucherinnen in den Installationen beobachten.

Geschrieben von Nina Gorgus am 21. Dezember 2007 17:37

Dem Kollegen Jörn Borchert gefiel ja die Ausstellung Bêtes et Hommes in Paris ungemein.

Auch ich war zunächst angetan von der Idee und Umsetzung. In der ehemaligen Viehhalle von la Villette geht es um Tiere und Menschen und ihre Beziehung zueinander, und es geht vor allem um den Perspektivenwechsel, den der Blick des Menschen auf das Tier vollzieht oder bereits vollzogen hat. Dieser Perspektivenwechsel wird auf verschiedenen Ebenen präsentiert: mit zeitgenössischer Kunst wie Fotografien, Filme, Gemälde oder Skulpturen, hinzu kommen Filme, Objekte, Toninstallationen und lebenden Tiere, alle vereint in einer „spektakulären Szenographie“ wie die Ausstellungsmacher ankündigen. Die einzelnen Themen sind in einer Vielzahl von zeltähnlichen Gebilden untergebracht; zwischendurch stösst man auf Installationen – etwa ein Sofa, dessen Form an einen Dackel erinnert oder auf lebende Tiere wie Aasgeier oder Leguan. Die Ausstellung ist in vier Kapitel – (Die Tiere verändern die Menschen, Das Tier ist für den Mensche ein Fremder, Tiere haben einen Beruf und Tiere erfordern eine Wahl) aufgeteilt. Da aber die Zuordnung über weit oben an der Decke hängende Leuchschriftbuchstaben erfolgt, bemerkt man sie eigentlich nicht. In der Ausstellung ist es eher dunkel, die Geräuschkulisse eigentlich ertragbar. Ob Vogelgezwitscher und andere Tierstimmen Toninstallationen sind oder die von den dort gezeigten Tieren, konnte nicht ausgemacht werden. Man folgt den Nummern an den Zelten und findet darin zuweilen schöne Installationen wie zum Thema „Tiere in der Stadt“ vor, aber manchmal auch nur einen langen Text, ein paar Hocker und einen Bildschirm. Ich habe gelernt, dass Umwelt auch Umwelt auf französisch heißt. Ich habe ausgezeichnet gemachte Filme gesehen, die äußerst unterhaltsam tierische Verhaltensweisen erklärten. Aber nach dem Zelt 18 (es gab über 30) ungefähr wollte ich keine Filme mehr sehen, keine langen Texte mehr lesen. Auch wenn die Inszenierungsidee charmant war – es war einfach zuviel. Ich hatte erst oder schon? nach der Hälfte der über 3500 qm Ermüdungserscheinungen.

Deswegen vermittelten mir in der zweiten Hälfte der Ausstellung manche der abgehandelten Themen das Gefühl, das sie einfach aus Platzgründen hier noch gezeigt wurden. Ich hätte mir mehr interaktive Möglichkeiten gewünscht, mehr Dreidimensionales, mir gab es zuviele Bildschirme. Und es war zu dunkel und zu kalt. Vielleicht wäre alles besser gegangen, hätte ich zwischendurch mal einen Café trinken können, doch dazu hätte ich die Ausstellung verlassen müssen und theoretisch nochmals Eintritt zahlen müssen.

Unbestritten: das Thema ist wichtig. Die Ausstellung bietet eine neue Sicht auf den Umgang mit dem Tier, wie das etwa hier im Blog Esprits animaux beschrieben wird. Nur mit der Realisierung hatte ich Probleme. Ich finde es interessant, wenn sich die „harten“ Wissenschaften der Kunst bedienen. Nur war mir der Grund der Auswahl manchmal nicht klar: Was will mir ein Dackelsofa sagen? Weshalb die vielen Tierfotos und Videos? Weshalb begrüßte mich eine kauende Kuh auf Video und verabschiedete mich eine Eule? Das war mir manchmal zu beliebig, und ich hatte den Eindruck, einzig das Kriterium „KünstlerIn beschäftigt sich irgendwie mit Tieren“ zählte.

Im Gegensatz zu anderen Pariser Ausstellungen hatte man hier allerdings genügend Platz, um sich alles in Ruhe anzuschauen. Man sollte aber französisch können; ich habe keinen anderssprachigen Text gesehen, was für eine Ausstellung in dieser Größenordnung ein großes Manko ist.

Die Ausstellung kommentiert in Le Monde und in Le Figaro

Geschrieben von Nina Gorgus am 19. Dezember 2007 12:08

„Holden“ nennt sich ein Projekt in Darmstadt, das Kunst und AnwohnerInnen, KunstfreundInnen und KünstlerInnen zusammenbringen möchte. Der Projekt- oder Galerieraum befindet sich deshalb nicht im Atelier eines schicken ehemaligen Fabrikgebäudes, sondern in einem Ladengeschäft mitten in einem Darmstädter Wohnviertel. Statt Krankengymnastik oder Steuerberatung gibt es hier nun zwei Jahre lang Kunst. Den Auftakt bilden Tinka Stock und Christian Ertel mit der Installation „I don’t wanna grow up“. Neonröhren, die an einen (gestrandeten) Kronleuchter erinnern, eine überdimensionierte Pappbühne, eine Gestalt aus Fimo, Töne, die aus dem Keller kommen, bestimmen den Raum und verweisen auch wieder darüber hinaus. Sehr spannend war die Eröffnung. Was als Einführung der Kuratoren Jessica Beebone und Lukas Einsele begann, setzte sich dann in Form eines gemeinsamen Gespräches der Anwesenden weiter. Künstlerin und Künstler, KunsthistorikInnen und KunstfreundInnen sprechen zwar nicht immer dieselbe Sprache; die unterschiedlichen Deutungen und Interpretationen aber verleihen der Arbeit weitere Facetten und lassen sie noch vielschichtiger erscheinen.

„Holden“ nennt sich ein Projekt in Darmstadt, das Kunst und AnwohnerInnen, KunstfreundInnen und KünstlerInnen zusammenbringen möchte. Der Projekt- oder Galerieraum befindet sich deshalb nicht im Atelier eines schicken ehemaligen Fabrikgebäudes, sondern in einem Ladengeschäft mitten in einem Darmstädter Wohnviertel. Statt Krankengymnastik oder Steuerberatung gibt es hier nun zwei Jahre lang Kunst. Den Auftakt bilden Tinka Stock und Christian Ertel mit der Installation „I don’t wanna grow up“. Neonröhren, die an einen (gestrandeten) Kronleuchter erinnern, eine überdimensionierte Pappbühne, eine Gestalt aus Fimo, Töne, die aus dem Keller kommen, bestimmen den Raum und verweisen auch wieder darüber hinaus. Sehr spannend war die Eröffnung. Was als Einführung der Kuratoren Jessica Beebone und Lukas Einsele begann, setzte sich dann in Form eines gemeinsamen Gespräches der Anwesenden weiter. Künstlerin und Künstler, KunsthistorikInnen und KunstfreundInnen sprechen zwar nicht immer dieselbe Sprache; die unterschiedlichen Deutungen und Interpretationen aber verleihen der Arbeit weitere Facetten und lassen sie noch vielschichtiger erscheinen.

Allein die AnwohnerInnen fehlten an diesem Abend. Immerhin: der Hausmeister hatte schon einmal hereingeschaut.

Hier kann mehr über das Projekt lesen, das sich in der Bad Nauheimer Str. 9 in Darmstadt befindet. Geöffnet ist nach Vereinbarung, aber man kann auch gut durchs Fenster spicken. Alles weitere bei Holden oder hier. Interessant ist bestimmt auch die Finissage mit Animationsfilmen von Stock’n’Wolf & Ritterskamp am 8.2.2008.

Geschrieben von Nina Gorgus am 17. Dezember 2007 13:43

Gut gefallen hat mir ja der etwas polemische Artikel von Dieter Bartetzko in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 15.12.2008 über das „Museum als Scherbengemeinschaft“. Anlass war natürlich der chinesische Skandal im Hamburger Völkerkundemuseum. Bartetzko wertet die falschen Terrakotta-Figuren in einem Museum nicht als Einzelfall bzw. er wundert sich nicht sonderlich darüber, da Event heute zum Tagesgeschäft zähle, und echt oder unecht eigentlich nicht mehr die wichtigste Frage sei. Er erinnert an längst übliche Praktiken in der Ausstellungsszene, die die „Schau als Show“ vermarkten: so die Körperwelten eines Gunter von Hagens oder Ausstellungsplakate, die mit der „barbusigen Mamor-Venus als Pin-up-Girl“ werben. Schön ist auch der Satz der Firma, die diese Ausstellung der chinesischen Krieger auf den Weg schickte – als „authentische Scherbenfiguren aus Originalmaterial“. Da kann man nun lange rätseln, wie das zusammengeht.

Interessieren würde mich nun, wieviele BesucherInnen der Hamburger Ausstellung vom Angebot des Museums für Völkerkunde Gebrauch machen, den Eintrittspreis zurück zu erhalten.

Geschrieben von Nina Gorgus am 14. Dezember 2007 14:45

An einem verregneten Montag vormittag sollte man in Paris in keine Ausstellung gehen. Es ist einfach zu voll. Eine Möglichkeit ist es, vorher Karten zu reservieren, damit man nicht im Regen auf den Einlass warten muss (mit einer ICOM-Karte kann man diese elegant umgehen). Wenn man in der Ausstellung steht, dann heißt es aber noch lange nicht, dass man die Bilder auch wirklich sieht. An einem verregneten Montag vormittag scheint aber auch wirklich jeder und jede ausgerechnet wie ich die Arcimboldo-Ausstellung im Musée du Luxembourg besuchen zu wollen. Es sind mindestens vier Führungen da, d.h. vier Menschentrauben, die sich abwechselnd vor den Bildern drängeln; daneben noch eine Schulklasse, ganz zu schweigen von den vielen IndividualbesucherInnen. Man muss richtig kämpfen, um in der nicht gerade weitläufigen Ausstellung überhaupt etwas zu sehen. Und wenn man mal einen Platz vor einem Bild ergattert hat: Nicht gleich wieder aufgeben! Erst mal stehenbleiben. Und schauen. Seine Bilder sind ja wirklich sehr eindrucksvoll und ich habe mich darüber gefreut, nicht nur die Gemüse- und Meeresfrüchte-Portraits einmal im Original zu sehen. Begeistert haben mich vor allem seine ungewöhnlichen Stilleben.

Obwohl die Ausstellung schön inszeniert ist, fiel die viel zu kleine Schriftgröße der Texte negativ auf. Die Raumtexte waren zudem viel zu lang und in Durchgängen angebracht, wo man eigentlich nicht stehen bleiben kann. Es ist immer ein Erlebnis, Kunst im Original zu sehen. Aber vielleicht nicht Montag vormittag, sondern Freitag abend oder ich weiß nicht, wann. Denn in einem Pulk von Menschen macht Kunst anschauen einfach keinen Spaß! Bis 13. Januar gibt es noch die Möglichkeit; hier stehen alle Informationen.

Geschrieben von Nina Gorgus am 4. Dezember 2007 11:35

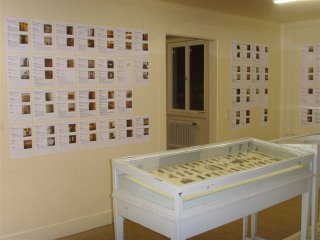

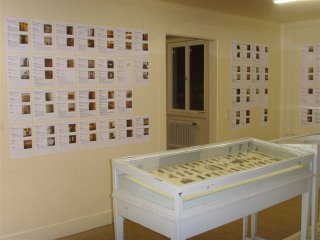

MUT, so lautet die Abkürzung für das Museum der Universität Tübingen, das sich seit Oktober 2006 im Aufbau befindet. In der Ausstellung Auf/Zu. Der Schrank in den Wissenschaften kann man nun allerlei schrankartige Möbel der universitären Institute kennenlernen und mehr über die Inhalte erfahren. Der Begriff des Schrankes wird hier sehr weit gefasst, kann es sich doch auch um Ablage, Kühlschrank, Server-Schrank oder Aktenregal handeln. Um dem Ganzen noch eine ästhetische Komponente entgegenzusetzen, haben Simone Demandt und Candida Höfer universitäre Möbel fotografiert. Einige davon werden in der Ausstellung gezeigt. In der Ankündigung heißt es dazu:

„In der Ausstellung entsteht ein visueller Dialog zwischen Möbeln und Fotografien, historischen Fragen und zeitgenössischen Positionen der Kunst. Dabei ist der Ausstellungsort, das sogenannte „Hausmeisterhaus“, selbst ein zentrales Objekt der Wissensgehäuse-Schau: vom Keller bis zur Küche, vom Bad bis zum Dachboden dient es den präsentierten Objekten als Futteral.“

Die Idee ist ansprechend umgesetzt: das ehemalige Hausmeisterhaus wurde von oben bis unten mit einer tapetenartigen Hülle versehen; Texte, Fotos und Exponate kommen so gut zur Geltung. Die Ausstellung ist kurzweilig und schön anzuschauen. Die an der Wand angebrachten Texte erschienen mir nur manchmal etwas manieriert.

Die Ausstellung ist noch bis zum 15.2.2008 zu sehen. Die Öffnungszeiten sind löblich: Di- So 16 bis 20 Uhr – da wurde an die Berufstätigen gedacht! Zur Ausstellung erscheint ein gleichnamiger Begleitband (29,90).

(das obere Bild zeigt einen Anatomieschrank, aufgenommen von Candida Höfer)

Geschrieben von Nina Gorgus am 26. November 2007 15:13

Man stelle sich vor: eine Gruppe von gutsituierten, in bürgerlichen Berufen tätigen Personen dringt nachts in die Alte Nationalgalerie ein und kümmert sich um die Bilder, die dringend restauriert werden müssen, für die aber kein Geld da ist. So geschehen in Paris: Dort drang die Gruppe mit dem hübschen Namen Untergunther, die zum Ziel hat, „das unsichtbare Kulturerbe zu restaurieren“, in den Panthéon ein – also dort, wo die ganz Großen der Nation ruhen dürfen. Im Pantheon ließen sie sich nach der Arbeit – als Krankenschwester oder Rechtsanwalt – nieder, brachten zusammenklappbare Möbel wie Sessel, Tische und Stühle mit, vergaßen auch die Kochplatten für das Diner mit Aussicht nicht. Danach widmete man sich der Restaurierung einer verrosteten Turmuhr von 1850, die aus unbekannten Gründen seit 1965 nicht mehr ging und in Vergessenheit geraten war. Nach einem Jahr war die Uhr unter der Anleitung eines Uhrmachers fachgemäß restauriert und die Gruppe fand es an der Zeit, den Leiter des Panthéon zu informieren. Der war natürlich, milde gesagt, etwas erstaunt, ebenso wie die vorgesetzte Behörde, das Centre des Monuments nationaux. Das Centre versuchte, mit Strafanzeigen die Gruppe vorzugehen, die Klagen wurden aber bis jetzt alle abgewiesen. Neben des widerrechtlichen Eindringens ließen sich die Richter anscheinend von der unentgeldlichen Restaurierung des vergessenen Kulturerbes Uhr beeindrucken. Die Uhr ist nun zwar in Stand gesetzt, geht aber immer noch nicht, auch wenn der Mechanismus wieder funktioniert und die gute Qualität der Restaurierung bescheinigt ist. Offensichtlich fühlt sich der Panthéon durch eine funktionierende Uhr noch mehr kompromittiert. Denn wie sollte der Wortlaut auf dem Schild lauten, das man normalerweise unter solch gesponserten Dienstleistungen hängt? Etwa so: „Urbane Piraten restaurierten zwischen 2005 und 2006 nachts diese Uhr, ohne dass irgendjemand etwas davon gemerkt hätte.“

Gelesen in Le Monde und hier gibt es einen Artikel auf Timesonline.

Geschrieben von Nina Gorgus am 15. November 2007 10:37

Klingt interessant: Das Projekt „Sensing the street. Eine Straße in Berlin.“ Die „multisensorische Straßenethnographie“ ist ein Studierenden-Projekt des Instituts für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und des Studio für Klangkunst und Klangforschung an der UdK. Drei Berliner Straßen – Ackerstraße, Adalberstraße und Karl-Marx-Straße – wurden erforscht bzw. mit allen Sinnen kartiert. An drei Orten, also in dem Stadtteil, wo sich die erforschte Straße befindet, wird ausgestellt. Was, ist mir noch nicht so ganz klar. Vielleicht auch das, was so auf Berlins Straßen herumliegt? (Möchte man intensiver darüber nachdenken?) In der Einladung zur Ausstellungseröffnung zur Ackerstraße (Mitte Museum) heißt es: „Farben, Töne, Gerüche – Sinneseindrücke, Stimmungen und Empfindungen werden beim Gang durch eine Strasse ausgelöst. Um diese sinnliche Wahrnehmung städtischer Räume geht es in der Ausstellung Sensing the street. Eine Straße in Berlin.“ Im Kreuzberg Museum und in der Galerie im Saalbau in Neukölln sind die beiden anderen Straßen zu sehen/riechen/hören.

Spiegel-Online hat schon mal den Ackerstraßen-Cocktail probiert. Und die taz riecht Laub mit Pizza.

Geschrieben von Nina Gorgus am 14. November 2007 12:48

Wir erinnern uns: im August sah es ja mal so aus, als würde ein kleines Tier – die Fledermaus namens Kleine Hufeisennase den Baubeginn der umstrittenen Waldschlösschenbrücke in Dresden verhindern. Nun ist wieder alles anders: Die Brücke darf nun doch gebaut werden. Das hat das sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen entschieden; das Land Sachsen hatte gegen den Baustopp geklagt. Damit steht auch fest, dass Dresden den Weltkulturerbe-Status verliert. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist!

Hier berichtet Spiegel-online darüber und hier befindet sich die Seite der GegnerInnen der Brücke.