Geschrieben von Nina Gorgus am 8. Juni 2010 08:45

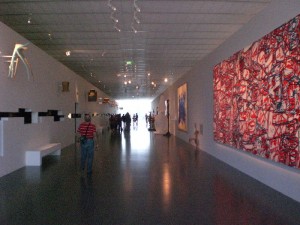

Und es geht noch mehr im Centre Pompidou Metz.

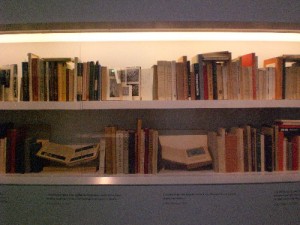

Das vierte und letzte Kapitel der Ausstellung – Meisterwerke auf ewig ist das spannendste: zeitgenössische Arbeiten werden mit vergangenen Werken – Film, Skulptur, Installation, Gemälde, Fotografie… verknüpft.

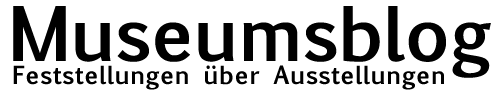

Die allergrößte Überraschung war es, hier meiner Lieblingsvitrine aus dem Musée national des arts et traditions zu begegnen: gegenüber der wunderbaren Graffiti-Fotoserie von Brassaï aus den 1930er Jahren läuft sozusagen der Schäfer mit seiner Schafherde durch die Ausstellung.

Die Vitrine war ein museographisches Meisterwerk von Georges Henri Rivière aus den 1970er Jahren, der hier das Patrimoine der Transhumanz zu Geltung bringen wollte – vor allem die kunstvoll geschnitzen Halskrausen der Schafe. Wie er das gemacht hatte, ist ein echter Rivière’scher Kunstgriff – und deswegen sei hier ein Exkurs an dieser Stelle erlaubt:

Wie bringt man eine Schafherde in einer Vitrine zum Marschieren? Was muss man tun, um einen Schäfer mit seinem mantelartigen Überwurf zu sehen, die Hammel und die Schafe mit ihren Glocken zu hören, einen Esel mit Packsattel und noch einen zweiten Schäfer, der das Ende der Herde bildet?

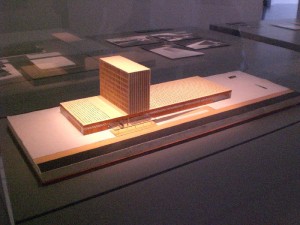

Hier die Original-Inszenierung aus dem ATP in Paris.

Das Rezept scheint einfach zu sein: „Die Objekte haben das Wort“ – so lautet das Leitmotiv von Rivière, der sich seit den 1930er Jahren für eine rigorose Museographie entschieden hat. Für jedes Objekt suchte er die beste Präsentationsweise, damit es leicht zu sehen war. Aus dieser Zeit stammt auch die Idee, Objekte mit Nylonfäden abzuhängen. Später perfektionierte Rivière diese Praxis im Palais de Chaillot, dem ersten Standort des volkskundlichen Museums. In der Ausstellung „Schäfer in Frankreich“ von 1962 marschierte eine Schafherde erstmals im Museum.

Das Abhängen von Objekten mit durchsichtigen Fäden reicht aber nicht. Nach Rivière zeichnet sich die ideale Museumsvitrine durch einen leeren, neutralen Hintergrund aus, mit abgehängten oder auf Sockeln gestellten Objekten und mit Objektbeschriftungen im Vordergrund. Damit man nur auf die Objekte achtet, wählte er einen schwarzen Hintergrund, eine direkte Beleuchtung und eine transparente Architektur.

Dieses Prinzip hat noch einen anderen Grund: da das Objekt aus seiner natürlichen Umgebung gerissen wird, soll die Gestaltung nicht Realität vortäuschen. Die Inszenierung soll die Rekonstruktion unterstreichen, indem eine extreme Verfremdung erfolgt. Die Galerie culturelle im ATP war ein künstlicher Ort, eine Theaterbühne, auf der die Objekte die Schauspieler sind – simple Objekte aus dem alltäglichen Leben, selbst wenn sie wie Kunstwerke in Szene gesetzt werden.

Aber der Nylonfaden zeigt die Objekt auch „in Funktion“. Man sieht nicht nur hängende Gegenstände, sondern ein Bild, von dem erzählen, da jedes einen bestimmten Platz einnimmt. Das Bild ist nicht vollständig und so ist die Vorstellungskraft gefragt. Die Objekte haben das Wort, aber sie sprechen nur durch die Sprache, die sie gemeinsam bilden. Die Vitrine stellt die Transhumanz um 1960 einer großen Merino-Schafherde dar, die auf dem Weg zur Sommeralm in den maritimen Alpen ist. Die Inszenierung ist viel mehr als eine einfache Rekonstruktion: das ästhetische und poetische Bild lässt die Magie der Objekte hervortreten.

Die Vitrine von Rivière in einer Kunstausstellung als Meisterwerk zu sehen – das ist schon eine kleine Sensation, hatte doch das ATP Mühe, im Reigen der kunsthistorisch dominierten Nationalmuseen sich zu behaupten. Vielleicht läutet diese Aufwertung eine Renaissance seiner Museologie ein, die sich dann über die Kunst manifestiert? Wundern würde mich das nicht.

Noch eine zweite Vitrine aus dem Hause Rivière war in Metz zu sehen: Kegel von Soldaten aus dem Algerienkrieg – dieses Mal eher eine klassische Inszenierung.

Doch zurück nach Metz:

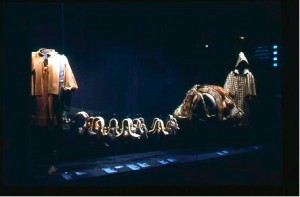

Die Mischung der Werke aus unterschiedlichen Zeiten und Zusammenhängen macht wirklich Spaß. Ob es sich um die um die putzigen Pensionärs-Vögel von Annette Messager, einem Foto von Man Ray oder die Bibliothek von André Malraux handelt: immer geht es auch um die kreative Auseinandersetzung, wie man in seinem Bereich sich mit Kunst auseinandersetzt, etwas Neues, etwas Eigenes schafft – und das im Zeitalter der Reproduzierbarkeit. Dieser vielschichtige Diskurs auf allen nur möglichen Ebenen ist zum Ende hin – nach den drei ersten Ausstellungen – sehr anregend und macht hellwach.

Prominenter Teil der Ausstellung ist auch der Blick aus dem Fenster auf Metz – nach dem Motto von Ellsworth Kelly:

„Als ich im Oktober 1949 in Paris im Musée d’art modern war, bemerkte ich, dass mich die Fenster mehr interessierten als die ausgestellten Werke.“

Fortsetzung folgt