BallinStadt Hamburg

Direkt am südlichen Hafenrand, auf der Veddel, ließ er folgend eine großzügige Anlage errichten, ausgestattet mit reichlich Grün, mit Kirchen und Musikpavillon, ja selbst mit jüdischer Synagoge und modernsten, auch koscheren Küchen. Auf der Weltausstellung in Paris prämiert und 1901 eröffnet waren die Auswandererhallen ein attraktives Pauschalangebot für Ausreisende aus Europa, die hier auf ihr Schiff warten und betreut die Ausreiseformalitäten erledigen konnten. Bereits 1906 musste die Anlage erweitert werden, es waren in jenem Jahr über 100.000 Gäste zu verbuchen. Eine kommerzielle Erfolgsgeschichte also.

Soweit die guten Nachrichten. Nun die schlechten: fast hundert Jahre danach möchte Hamburg an diesen Erfolg anknüpfen. Also investiert man 12 Mio. Euro – zu drei Vierteln die Stadt, ein Viertel die Sponsoren – , und baut auf dem mittlerweile brachen Gelände drei der Schlafbaracken originalgetreu wieder auf. Eine auf Freizeiteinrichtungen spezialisierte Firma, die Leisure Work Group, soll darin eine interaktive Erlebnisausstellung konzipieren und kommerziell vertreiben. Untertitel: „Port of Dreams – Auswandererwelt Hamburg“. So flach der Titel, so flach der Inhalt. Laut Betreiber können die Besucher sämtliche Phasen der Emigration nacherleben: „vom Aufbruch und Überfahrt bis zur Ankunft in New York und dem endgültigen Verbleib der Auswanderer.“ Nach dem schicken Foyer mit der ausführlichen Sponsorenpräsentation – der „Bereich Familienforschung“ ist wie andere Computertechnik größtenteils zusammengebrochen – wird man im zweiten Gebäude auf die Reise geschickt.

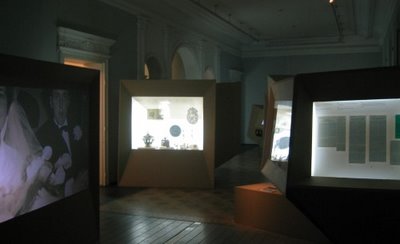

Doch die zahllosen alten Überseekoffer, die lieblos gekleideten Holzpuppen und die schief und krumm an den Wänden angeklebten Kopien historischer Dokumente vermitteln eher den Eindruck eines aufgelassenen Trödelladens als den einer Edutainmentausstellung. Mühsam sucht man sich Informationen zusammen, indem man sich an die Holzpuppen schmiegt, die relativ beliebige und vorhersehbare Geschichten erzählen und ein akustisches Chaos erzeugen. Man streift an den überall angeklebten Zetteln und Plakaten vorbei, die schwer zu interpretieren und zuzuordnen sind. Man steht irgendwann genervt vor Goldrahmen oder Koffern, die parallel banale Filmausschnitte auf Screens abspielen. Auch Installationen wie Ballins Arbeitsplatz, ein Schiffsbug mit Kino, eine New Yorker Einkaufsstraße oder ein deutscher Buchladen bleiben blutleer und nichtssagend. Ebenso einfältig sind die „Traumblasen“ mit Symbolgehalt am Eingang, die auf den Schiffsrumpf gepinselten Hoffnungen der Migranten, und die „Eingemachten Erinnerungen“ auf bunten Zetteln, die uns am Ende der 2. Halle präsentiert werden und die alle an modernes „brainstorming“ erinnern.

Im dritten und letzten Gebäude, dem historischen Pavillon, wird die Anlage abschließend ausführlich vorgestellt und ein thematischer Bezug zu Gegenwart und Umfeld geknüpft. Dieser sicher von der Stadt formulierte Anspruch soll mittels hochkopierten Statistiken mit Migrationszahlen und einer bunten Fotowand mit Kindern auf der Veddel – die in einem Video dann zynischerweise u n s die besten Wünsche in ihrer Landessprache zusprechen, dabei hätten sie sie selbst sicher nötiger – eingelöst werden. Doch so kann man das komplexe Problem von Flucht, Vertreibung und Suche nach menschenwürdiger Existenz im Zeitalter der Globalisierung nicht abhandeln.

Selten begegnet einem in dieser Ausstellung ein Gefühl von Bedeutung und Glaubwürdigkeit, alles wirkt seicht und gefällig, bleibt oberflächliches Event. Nur wer hartnäckig ist und an einzelnen Stellen genauer sucht – eine Fundgrube ist Ballins Schreibtisch –, entdeckt interessante historische Belege wie den Klagebrief eines jüdischen Auswanderers an Ballin, der über Misshandlungen in den Kontrollstationen berichtet, oder das einzige überlieferte Filmdokument des „Überseeheims“ von 1926. Nicht schick, aber zumindest spannend finden sicher viele das mechanische Pferd vor dem Gemüsekarren, das ständig seine Mähne schüttelt und dann den Schwanz erhebt – wird es wohl…?